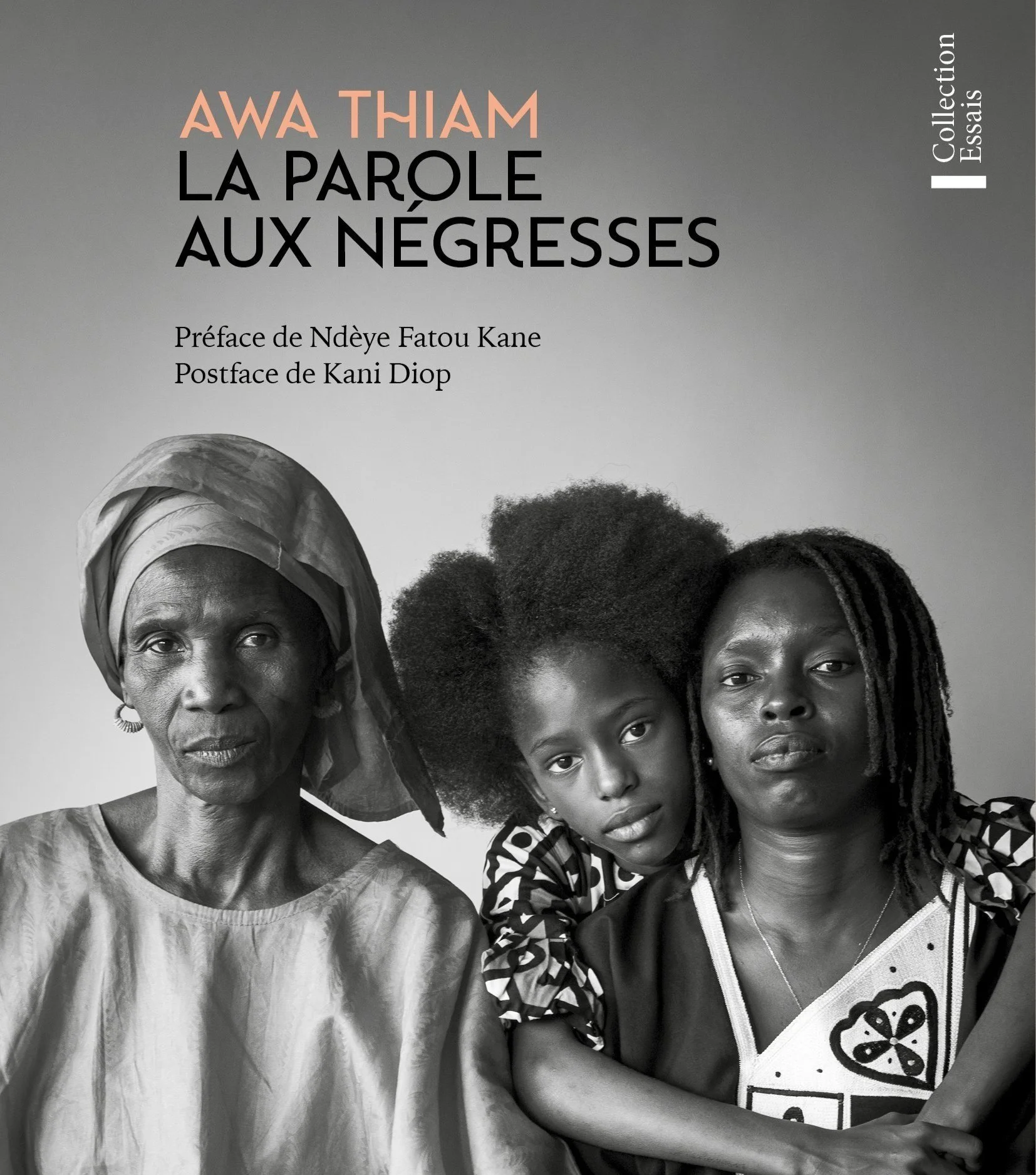

En Mai 2024, la maison d’édition sénégalaise, Saaraba, réédite La parole aux négresses de Awa Thiam, le livre fondateur du féminisme africain.

Pour son directeur éditorial, Souleymane Gueye, il s’agissait, avant tout, de répondre à une demande toujours croissante de la part des lectrices et lecteurs d’avoir à nouveau accès à cet essai important, devenu tout simplement introuvable.

Il s’agissait aussi de tenir la promesse de Saaraba: raconter nos histoires, et ce, depuis nos centres. Awa Thiam, anthropologue sénégalaise, vient avec ce texte important ouvrir une perspective sociale qui résonne avec nos sociétés actuelles et nous engage à nommer et à agir encore et toujours contre les multiples oppressions subies par les femmes africaines.

La préfacière de l’édition sénégalaise, Ndèye Fatou Kane, le rappelle: “en laissant des traces écrites, Awa Thiam inspire la génération et documente nos luttes. C’est essentiel”. En créant cette plateforme en ligne que nous espérons utile et interactive, nous nous alignons également aux voeux de la postfacière, Dr. Kani Diop Lô, qui plaide activement pour que les théories d’Awa Thiam soient enseignées aussi bien dans les établissements scolaires qu’au sein des universités partout sur le continent.

La plateforme en ligne dédiée à La Parole aux négresses nous/vous appartient. N’hésitez pas à nous recommander des articles, livres, podcasts et musiques qui la garniront et la feront vivre dans le temps.

“La force résidera dans la multitude de voix, de personnes, de consciences résolues à effectuer un changement radical de toutes les structures sociales qui sont à l'heure actuelle décadentes, ou alors, elle ne sera pas.” Awa Thiam

L’équipe de Saaraba.

La Parole aux Négresses d’Awa Thiam : relecture d’une œuvre pionnière du féminisme africain

De Coudy Kane

Professeur assimilé, département de lettres modernes à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines à l’université Cheikh Anta Diop, à Dakar et spécialiste des littératures africaines

Résumé

La réflexion du féminisme noir et la complexité des enjeux concernés nous invitent à relire les oeuvres de certaines auteures noires africaines de la troisième vague, comme La Parole aux Négresses de l’anthropologue sénégalaise Awa Thiam, une oeuvre pionnière du féminisme noir africain. Cet ouvrage montre l’importance de la prise de parole par les femmes africaines en vue de faire entendre les réalités de leur vécu et de mettre au jour les maux dont elles souffrent. En incitant ses soeurs africaines à une prise de conscience, l’auteure lève l’interdit et exprime son féminisme qu’elle situe dans un contexte africain largement influencé par le Black feminism. Paru en 1978, La Parole aux Négresses suscite des axes de réflexion et ouvre des perspectives de libération de la femme noire. Il pose des questions essentielles concernant l’avenir du féminisme en Afrique ; le relire aujourd’hui permet de le situer avec plus de recul, ainsi que d’autres textes féministes africains et noirs américains, dans le contexte africain et mondial de sa parution.

Mots-clés : Awa Thiam – relecture – féminisme noir – féminisme africain – pionnier – intersectionnalité.

Abstract

The black feminist thought and the complexity of the issues it raises require a rereading of some black African authors of the third wave, as Speak out, Black Sisters : Feminism and Oppression in Black Africa by Senegalese anthropologist Awa Thiam, a pioneering work of African Black feminism. This essay shows the importance of African women speaking out in order to make the realities of their experiences heard and detect their woes. By inciting her African sisters to be aware of their condition, the author lifts the ban and expresses her feminism that she places in the African context and which is largely influenced by Black feminism. Published in 1978, Speak out, Black Sisters generates new ideas and opens up prospects for black women’s liberation. It asks key questions about the future of feminism in Africa while its retro-reading revisits the African and global context of its publication, as well as other African feminist and black American texts.

Keywords : Awa Thiam – rereading – Black feminism – African feminism – pioneer – intersectionality..

Awa THIAM, La Parole aux Négresses 2024

De Amadou Bal BA

«Awa THIAM, face à la complexité des choses, pionnière du féminisme africain, a eu la grande originalité d’introduire l’intersectionnalité une démarche en vue de rendre compte de la pluralité des discriminations, de l’invisibilité des femmes noires, fondée sur la classe, le sexe et la race. Par conséquent, l’intersectionnalité vise à rendre compte de du racisme et des oppressions dont sont l’objet les femmes noires, des éléments occultés dans le féminisme occidental, ethnocentrique, uniquement centré sur la soumission. Les concepts de «sororité» ou de «Sister Hood», de classe d’âge, sont parfois ambigus et ne rendent pas souvent compte de la spécificité de la lutte des femmes racisées, en termes de justice sociale et pour un féminisme véritablement inclusif. Suivant Bell HOOKS, la sororité à laquelle les féministes bourgeoises occidentales aspiraient était, de fait, fondée sur une sororité superficielle, romantique et idéalisée, centrée sur une «oppression commune» et occultant les clivages et les différences entre les femmes, ainsi que sur une victimisation commune dans laquelle la domination patriarcale était perçue comme l’unique obstacle à l’égalité entre les sexes. En effet, confrontées à une société sexiste, misogyne et raciste qui leur impose des images stigmatisantes d’elles-mêmes, les femmes noires des États-Unis n’en ont pas moins une longue tradition de résistance. En particulier, l’intersectionnalité est une démarche inspirée de Kimberlé CRENSHAW, une afro-américaine, féministe, professeure de droit à Columbia Law School et spécialiste de la théorie critique de la race, professeure émérite à UCLA. «Des formes combinées de domination, renvoyant à des problématiques, structurent la lutte des femmes en termes de discriminations et donc de nouveaux droits à conquérir. C’est un outil pour mieux repérer les discriminations sexistes et racistes, qui imbriquées et invisibles, augmentent l’injustice sociale. Ce n’est pas un outil identitaire, mais un moyen de révéler des vulnérabilités. Ce concept s’applique aux femmes de couleur de toutes origines, à l’extérieur comme au sein du féminisme et de l’antiracisme, et concerne de multiples autres formes de discriminations», écrit Kimberlé CRENSHAW.»

Reading Awa Thiam’s La parole aux Négresses through the Lens of Feminisms and English Language Hegemony

Gertrude Mianda

is an Associate Professor in the Gender and Women’s Studies program at Glendon College, York University. Currently, she is also Chair of the School of Gender, Sexuality and Women’s Studies at York University. Her research focuses on gender and globalization, as well as immigration, gender, and post-colonialism.

Abstract

In this paper, I argue that Awa Thiam’s pioneering analysis of women’s oppression that identified the interlocking systems of race, class, and sex has been ignored in mainstream Western feminism. As a result, African women, as producers of knowledge in feminism, have been seriously overlooked.

Résumé

Dans cet article, je fais valoir que l’analyse d’avant-garde de l’oppression de la femme, par Awa Thiam, qui a permis de cerner les systèmes entrelacés de la race, de la classe et du sexe, a été négligée dans le féminisme occidental. Par conséquent, les femmes africaines, comme productrices de connaissances en matière de féminisme, ont été grandement oubliées.

La Parole aux Négresses de Awa Thiam

Par Ndèye Fatou Kane

L’ouvrage est structuré autour d’une première partie, intitulée “Les mots des négresses“, où les femmes africaines longtemps racontées par d’autres, utilisent maintenant leurs propres mots pour conter leurs réalités. Les négresses sont ces subalternes cachées derrière les foyers ardents, les portes closes et les ménages avilissants. Pour parler, on se tourne vers le mâle : père, mari, frère … Car ceux-ci, en plus de détenir la parole, décident des destinées de ces femmes et les poussent à ne pas avoir droit au chapitre.

Cette première partie est suivie d’une seconde, “Les maux des négresses”, partie où les traditions telles que l’excision, la clitoridectomie, sont questionnées et remises en question. Awa Thiam questionne même la religion musulmane, souvent invoquée pour justifier certaines atrocités.

Dans “Féminisme et révolution”, il sera question pour Awa Thiam de questionner les luttes émancipatrices des femmes négro-africaines, par rapport aux Occidentales et blanches.

Dans “Que proposer aux négresses”, Awa Thiam propose des axes de réflexion pour qu’une réelle sororité soit appliquée et que les négro-africaines fassent vraiment entendre leurs voix dans leurs sociétés.

La Parole aux Négresses de Awa Thiam : revenir aux sources de la pensée féministe noire

Par Kany Ndiaye Sarr

Durant cette dernière décennie, une partie- engagée et très souvent indépendante- du monde du livre s’est donnée pour mission de rendre accessible des ouvrages importants qui outillent le lectorat à penser des futurs désirables, en dehors des schèmes d’oppressions visibles et invisibles aux fondements de la société actuelle. Par des stratégies de ré édition, de traduction, de facilitation, ces acteurs débloquent des pédagogies qui nous permettent d’évoluer de la marge au centre.

La période mai-juin 2024 a par exemple été témoin de la réédition de l’ouvrage La Parole Aux Négresses, écrit par la chercheuse en sciences sociales et militante sénégalaise Awa Thiam, membre fondatrice de la Coordination des Femmes Noires. L’ouvrage avait initialement été publié en 1978 par la maison d’édition française De Noël.

Depuis plusieurs années, l’ouvrage était introuvable dans les rayons des librairies, en plus d’être totalement invisible dans les curriculums universitaires francophones. En revanche, dans les bibliographies anglophones, en étude noire, en étude de genre et autre champ de formation de la pensée critique, la version anglaise est quant à elle restée à la fois accessible et fortement étudiée sous le titre de Speak Out, Black Sisters: Feminism and Oppression in Black Africa publié en 1991.